西宮市の仮設住宅を定期的に訪れる機会があり、次に行くと面識のある方が亡くなっている話を数回聞き終焉を身近に感じます。普段は誰しも「永遠に生きる」思いで日々暮らしているように見えます。ましてや、葬儀や死について考えることは、忌避するのが一般的とも思えます。

私自身も、四年前に「地方公務員のためのライフプラン」セミナーを受講して老後についてのビジョンが欠落していることを痛感しました。

その後、老後を通り越して終末をも視野に入れて、ゴールから人生を見直す「逆転の発想」もいいのではないかと思い始めました。心理学者の本に、あえて嫌な事に立ち向かう「恐怖突入」という方策が、解決の一手法になりえるという記述を読んだ記憶があります。その点からも、葬儀について正面から考えるのは意味があるものと思います。

生涯の縮図としての「自作葬」

昨年自分自身の「模擬葬儀」を経験しました。三年前に生前葬儀契約が出来る団体の記事を読み、自分の思いをいつか実現できると念願した結果です。実際に加入し、カウンセラーと面談をもつと、「何をすべきか」が目前にせまって来ました。その中で思ったのは自分らしさの強調です。企画書や見積書で具体化するにしたがって、徐々に独自色がでてきました。

模擬葬儀では、次のような解説をかきタイトルは「マイウェイ」としました。

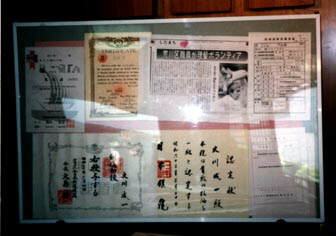

『葬儀を単なる終末としてではなく、生涯の完結として表現しました。基本的には無宗教で、中央には、修養としても取り組んだ剣道の防具をおき、背後のパネルには、ホノルルマラソンに出場したときの写真を飾ります。棺の上には桔梗の花一輪のみ。自分の記録を並べて、生涯を理解してもらえればと思いました。』

生前葬儀契約を公正証書にし、経済的な担保として生命保険の受取人を契約相手にしましたので,「履行の保証」については問題ありません。模擬葬儀直後に懇談会があり、批評をきく機会がありました。その中で、「葬送別の要素がないのではないか。はたして遺族の了解が得られるのだろうか」との指摘がありました。確かに考慮すべき点だと感じましたが、基本的に自分自身を投影できる事にこだわりたいと思います。

多様性の中でこそ打ち出せる個性

現在は、いろいろ選択が可能な多様性が、社会の潮流となっています。葬儀についても、必要にせまられた「既製服」的な儀式だけでなく、事前に十分検討した個性的な「オーダーメイド」方式も少なからず出現するものと確信します。年賀状で、大量印刷の一枚と思われるものよりも手作りの感触が伝わる物の方が印象に残るのと同様の事が、これからの葬儀についても言えるのではないでしょうか。何よりも「生があるから死がある」のですから、葬儀を考えるようになると、一層充実した生を考えなくてはと問うきもちがつよくなりました。

(おおかわ・せいいち)